みんな大好き! キツツキの秘密を探ろう

90年前の1934年、「日本野鳥の会」がうまれました。会報『野鳥』誌創刊号の表紙を飾ったのは、日本で一番小さなキツツキ「コゲラ」でした。当時の人々のハートもつかんだキツツキの秘密を、いっしょに探ってみませんか?

キツツキの本当の名前は?

その名の通り「木をつつく」ことで有名なキツツキ。でも「キツツキ」という名前の鳥はいません。キツツキは分類上の総称で、それぞれに名前があります。現在、日本で見られるのは、アオゲラ、ヤマゲラ、クマゲラ、アリスイ、オオアカゲラ、アカゲラ、ノグチゲラ、コゲラ、コアカゲラ、ミユビゲラの10種類。体が一番大きいのは、まっ黒×赤の配色が強烈なクマゲラ(全長45cm、カラス大)で、一番小さいのがコゲラ(全長15cm、スズメ大)です。

アオゲラ

クマゲラ

アリスイ(写真/PIXTA)

アカゲラ

なぜ「〇〇ゲラ」なの?キツツキは平安時代に「テラツツキ」と呼ばれていたのが、「ケラツツキ」に変化し、略されて、青ゲラ、赤ゲラ、小ゲラと呼ばれるようなったとか。「テラツツキ」の由来は諸説あり、木造の寺をつつくことからという俗説もあります。ちなみに、「ゲラ」がつかないアリスイは、漢字で「蟻吸」と書き、長い舌でアリを吸うように食べます。(出典:図説 日本鳥名由来辞典) |

身近なキツツキ「コゲラ」に会いにいこう

キツツキは山や森にいて出会いにくいイメージですが、じつはコゲラは、メジロやシジュウカラのように、私たちの身近にいます。

コゲラはどこにいる?

コゲラは、小笠原諸島や青ヶ島などの一部の離島をのぞき、日本各地に一年中います。昔は山にいましたが、1970年代に樹木の多い都市公園で増えはじめ、いまでは街路樹や庭木にも巣穴をつくります。好みの木は、枯れた部分があって、つつきやすい木です。キツツキの仲間は、木に穴をあけてカミキリムシの幼虫などを食べますが、地上で虫を食べていることも。コゲラは甘党のようで、春には、サクラの花の蜜を吸うかわいい姿も見られます。

このような木々のある公園で見ることができます(赤丸のところにコゲラがいました)

「ギィー」という鳴き声で探そう!

コゲラは、「ギィー」と戸がきしむような声で鳴きます。コゲラを探す手がかりになるので、この声を覚えてから探しに行くのがポイントです。

日本野鳥の会『おさんぽ鳥図鑑』で「ギィー」を聞けます

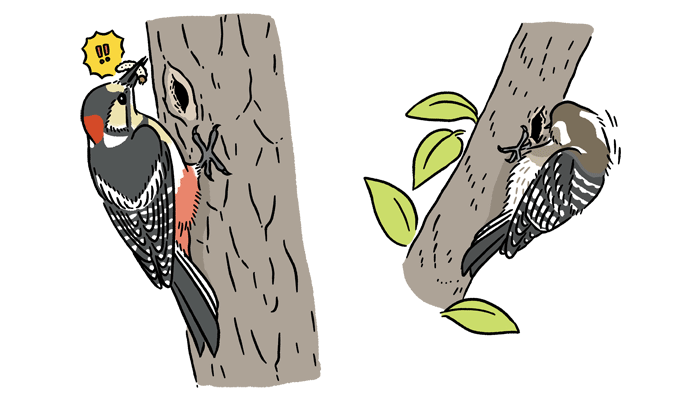

キツツキは森のドラマーキツツキが木をつつくのは、巣穴作りや採食のほかに、コミュニケーションのため。彼らが木をつついて出す太鼓のような音を「ドラミング」といいます。キツツキは他の小鳥のようにさえずる代わりに、ドラミングでプロポーズやなわばり宣言をします。小さなコゲラのドラミングは軽い音、大きなクマゲラのドラミングは重い音で、遠くまで響き渡ります。 |

木を自由に登る

出かけた先で「ギィー」と耳にしたら、声が聞こえてくる木を探してみてください。コゲラは、枯れた部分や、朽ちて折れた枝の先によくいます。もし、スズメほどの大きさの小鳥がすばやく幹や枝を登っていたら、きっとコゲラです!

くるくると自由自在(動画:掛下尚一郎)

キツツキの秘密をチェック!

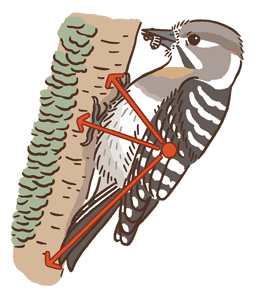

コゲラを見つけたら、他の鳥と違うところをチェック! 例えば、キツツキは硬い羽軸のある尾羽を幹にピッタリつけて、両足と尾羽の3点で体を支えています。また、多くの鳥の足のゆびは前3本・後ろ1本のところ、キツツキは前2本・後ろ2本のX形で、樹皮をしっかりつかんでいます。ぜひ図鑑と実物を見比べてみてください。

(上下イラスト:木下千尋)

激しく木をつついても脳震盪を起こさない? キツツキは、とても長い舌が頭骨をとりかこむように収納されています。以前は、こうした構造により木をつつく振動が和らげられ、脳が受けるダメージは少ないと考えられていました。最近は、脳が小さくコンパクトに頭骨に囲まれていることから、もともと脳震盪の心配はないのではないか、という考え方に変わってきています。 |

見られたら本当にラッキーな「赤い羽」 コゲラのオスは、頭の両側に赤い羽が隠れています。風が吹いて、とっても運が良ければ見られるかも……。 |

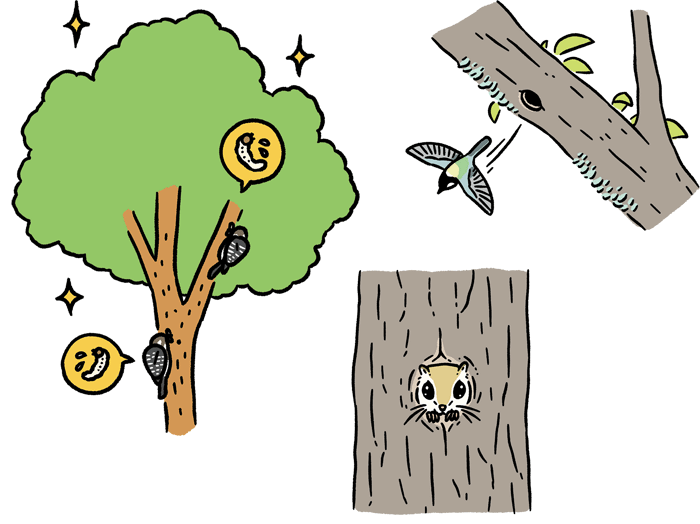

コゲラは都市緑地の生物多様性を高める

キツツキの古い巣穴は、自分では穴を作れない他の野鳥や、ムササビやモモンガなどの小動物たちに、住居として再利用されています。また、キツツキが樹木にとって害となる虫を食べることで、森林の健康が保たれます。キツツキがすんでいることで、森林の生物多様性は格段に高まるのです。

こうしたキツツキの重要性が注目され、近年、都市緑地を設計・管理する際にも、都市にすむコゲラを環境評価の指標種とする事例が増えてきました。私たちの身近な緑地を豊かにするコゲラを、ぜひ知ってください。

(イラスト:木下千尋)

(参考:会報『野鳥』2024年3・4月号「キツツキの秘密を探る!(文・上田恵介)」)

※バードメイト寄付について

バードメイトは、自然を守る活動に楽しく参加していただく寄付のしくみ。毎年、新しい野鳥のピンバッジを制作し、1000円以上の寄付のお礼にプレゼントしています。2024年度の創立90周年記念デザイン「コゲラ」は、3000円のご寄付の返礼品です。

皆さまのご寄付は、身近な野鳥たちの調査研究、野鳥と自然の大切さの普及啓発活動、タンチョウやシマフクロウなど絶滅危惧種の野鳥たちの保護活動など、自然を守るさまざまな活動の資金になります。