- 日本野鳥の会

- 当会の活動

- 自然保護

- 法制度の改善

- 海洋プラスチックごみから、海鳥を守ろう

- プラスチック汚染の海鳥への影響と私たちにできること

プラスチック汚染の海鳥への影響と私たちにできること

私たちの暮らしの中では、レジ袋やペットボトル、ストロー、弁当の容器など、数えきれないほどのさまざまなプラスチック製品が、日々大量に消費されています。こうしたプラスチックがごみとなって自然界に流出し、深刻な汚染を引き起こしています。

プラスチックの生産量は1950年以降全世界で増え続け、2015年には4億トンを超えています。海洋中には1億5000万トンを超えるプラスチックが存在し、年間800万トンのプラスチックが新たに流入しています。このペースで進むと、2050年には海洋中のプラスチック重量が魚の重量を上回るという衝撃的な予測もあります。

プラスチックによる、海鳥や環境への影響

ハワイのミッドウェー環礁で撮影された、コアホウドリのヒナの死骸。ライターやボトルのふたなどのプラスチックごみがぎっしりと詰まっている

リング状のプラスチックが頭部にはまったウミネコ

海鳥をはじめ、海棲哺乳類、ウミガメ、魚など多くの生きものが、流出したプラスチックの影響で、傷ついたり命を落としたりしています。プラスチックの海鳥への影響は、大きく3つあります。1つめは餌と間違える「誤食」、2つめは細いひもなどへの「絡まり」、3つめはプラスチックに含まれる「有害化学物質の蓄積」です。

アホウドリの仲間は、海水面に浮かぶごみを餌と間違えて飲み込むことがあります。親鳥から餌としてプラスチックを与えられたヒナの中には、消化器官が傷ついたり、栄養不良で死んでしまうものも少なくありません。北西ハワイ諸島のミッドウェー環礁とその周辺海域には、海流により大量のプラスチックごみが集まります。ここで繁殖するコアホウドリのヒナの大部分が、プラスチックごみを取り込んでいます。歯ブラシやライター、ペットボトルのキャップなどのプラスチックごみがぎっしり詰まった状態のヒナの死体も発見されています。陸域・海域あわせて、少なくとも1,500種の生物がプラスチックを摂食しており※1、海鳥では、2050年までにプラスチックの摂食が全種の99%に達することが予測されています※2。

ゴーストギア(流出した漁網)に絡まって死んだ、ウトウ

漁網やロープ、釣り糸などの漁具は流出しやすく、海鳥や海洋生物への大きな脅威となっています。流出漁具は「ゴーストギア」と呼ばれ、その量は毎年64万~115万トンと推定されています※3。海中を漂う漁網は透明で見えにくく、多くの海鳥が絡まって死んでいます。釣り糸がくちばしや体の一部に絡まると、餌がとれなくなったり、動けなくなることがあります。2015年の報告では、流出漁具を含むプラスチックごみにより、全世界で海鳥の50%、海棲哺乳類の66%、ウミガメの全種が被害を受けているとされています※4。

※1 Santos et al. Plastic ingestion as an evolutionary trap:Toward a holistic understanding

※2 Wilcox et al. Threat of plastic pollution to seabirds is global, pervasive, and increasing, 2015

※3 The Pew Charitable Trusts, 2020

※4 Kuhn et al. In Marine anthropogenic litter. Springer, Cham.pp.75-116, 2015

プラスチックに含まれる、有害化学物質の問題

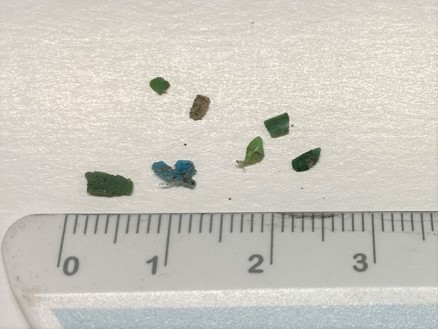

細かくなったマイクロプラスチック

プラスチック製品は、その製造時に難燃剤や劣化防止目的のさまざまな化学物質が添加されており、その中には内分泌撹乱作用が報告されるなど、有害な化学物質も含まれています。自然界に流出したプラスチックは劣化して粉々になり、5mm以下のマイクロプラスチックとなります。プラスチックはいくら細かくなっても、自然界で分解されることはなく、残り続けるうえに、元のプラスチック製品に含まれていた添加剤が残留しています。また、油になじみやすいため、海を漂う間にPCBやダイオキシン、DDTなどの海洋中に残留する汚染物質を吸着して運びます。こうしたマイクロプラスチックはプランクトンを餌とする魚貝類に取り込まれ、さらにそれを食べる、より大きな魚や海鳥の体に取り込まれます。既に海鳥では、プラスチックを通じて有害な化学物質が体内へ蓄積されることがわかっており※5、今後、私たち人間にも、プラスチック由来の有害化学物質の蓄積による、発がんや免疫力の低下、生殖能力の低下などの影響が懸念されます。

※5 Tanaka et al., In Vivo Accumulation of Plastic-Derived Chemicals into Seabird Tissues, Current Biology, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.12.037

プラスチックごみの発生源と、リサイクルの現実

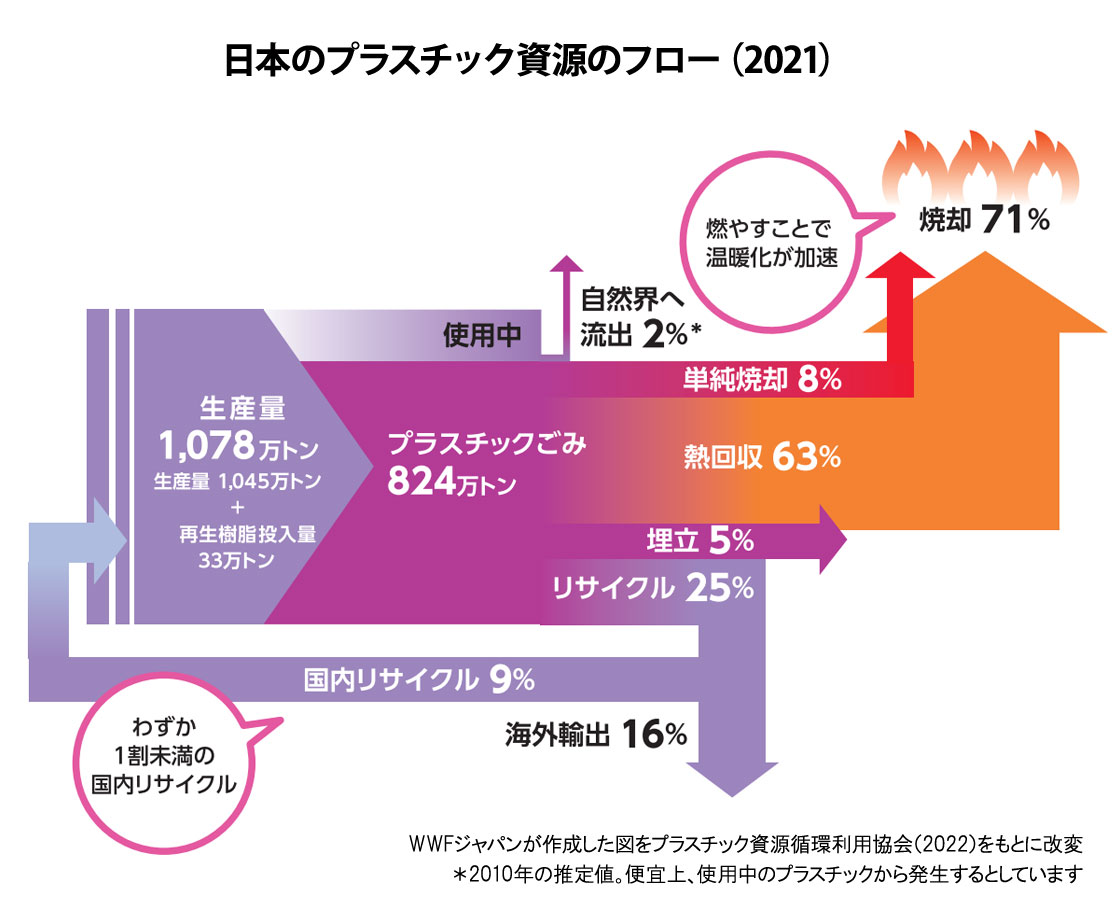

(大きな画像で見る)

自販機横の回収ボックスやゴミ箱があふれるなど、意図しない流出も多い

海洋ごみの約8割は陸域由来で、主に川からきています。私たちのまちから出たごみが、水路から川、そして海へと運ばれ、プラスチック汚染を引き起こしているのです。

多くの方が「きちんと捨てている」「分別してリサイクルしている」はずのプラスチックごみですが、その処理方法には課題があります。日本では年間1千万トン(世界3位)ものプラスチックが生産され、約800万トンのプラスチックごみが排出されています。プラスチックごみの約7割は燃やされており、国内でリサイクルされるのは1割未満です。私たちは、リサイクルできる量を大幅に上回るプラスチックを大量消費しているのです。また、プラスチックのほとんどは化石燃料由来のため、その生産から廃棄までに多くの温室効果ガスを排出し、地球温暖化を加速させています。

プラスチック汚染の問題を解決するには、まず不必要な使い捨てプラスチックの使用を減らしたうえで、使用済みの廃プラスチック等を100%近く回収し、資源として循環させるしくみを作ることが必要になります。新たに石油などの原料に頼らずに、回収した資源を最大限活用することは、EUをはじめ世界中で広がっており、「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」と呼ばれています。

私たちにできること

プラスチック汚染を食い止めるには、プラスチックを大量に使い捨てるライフスタイルからの脱却が必要です。マイボトル(水筒)を使うことで、ペットボトルの使用を減らす、マイバッグや布袋を使うことで、レジ袋・ポリ袋の使用を減らすなど、できることからはじめてみましょう。一人ひとりにできることは小さくても、多くの人が取り組むことで、社会が変わっていきます。身のまわりのプラスチックで減らせるものがないか、考えてみましょう。そして、この問題を家族や友達に伝えて、行動する仲間を増やしていきましょう。

プラスチック削減の工夫(私たちが取り組んでいる&これから取り組みたいこと)

ウェビナー「プラスチックの問題を考えよう」視聴者の皆さまから、寄せていただいた工夫をまとめました。

1.使い捨てプラ製品をなるべくもらわない、使わない

- マイバッグを使うことで、レジ袋や、透明なポリ袋の使用を減らす

- マイボトル(水筒)を使うことで、ペットボトル飲料の購入を減らす

- 使い捨てのスプーン、フォーク、ストローをもらわない

- 使い捨ての歯ブラシなどのアメニティをもらわない

- 使い捨ての傘袋を利用しない

- なるべくラップを使わず、くり返し使える容器で保存する

2.プラスチックでない素材のものを選ぶ

- タッパーなどの容器を、ホーローやガラス製のものにする

- キッチン用品(ボウル、三角コーナーなど)を金属製にする

- 風呂用品(椅子、洗面器)を木製にする

- 植木鉢を素焼きのものにする

- 洗濯物を干すものを、金属製などにする

- プラ容器入りのボディウォッシュを、石鹸にする

- 天然素材の衣類を選ぶ

- へちまを栽培し、食器洗いや身体を洗うタワシにする

3.プラスチック包装が少ないお店で買い物をする

- 包装無しで売っている、直売所で野菜などを買う

- リユース瓶入り商品がある、生活クラブ生協を利用する

- プラスチックフリー商品を扱うお店や、量り売り、マイ容器を利用できる店で買い物をする

4.長く使う・再利用することで、ごみを減らす

- 衣類や文具など身の回りのものを修繕しながら長く使う

- 新聞紙をごみ袋代わりに使う

- 生ごみをコンポスト処理する

5.ごみを拾う

- 家の周りのごみを拾う

- 海岸や河川の清掃活動に参加する

6.プラスチックの問題を伝える・仲間を増やす

- 友人や家族と過ごすときに、マイ箸やマイストローを使う

- 友人と一緒にビーチクリーンに参加して、仲間を増やす

- 地域の行事で、プラスチック削減の普及啓発をする

- SNSなどで、脱プラアイディアの投稿や、量り売りの店の紹介をする

(本ページのイラスト:片岡海里)

ご支援のお願い

日本野鳥の会が、海洋プラスチック対策をはじめ、さまざまな自然保護活動を継続していくためには、みなさまのご支援が必要です。みなさまのあたたかなご支援をお待ちしております。

また、マイボトルやマイバッグなど、プラスチック削減につながるグッズや、地球にやさしいさまざまな商品を販売しております。販売収益は自然保護活動に活用させていただきます。