- 日本野鳥の会

- 当会の活動

- 自然保護

- 法制度の改善

- 海洋プラスチックごみから、海鳥を守ろう

- 海鳥への有害化学物質の蓄積の解明

海鳥への有害化学物質の蓄積の解明

夜になり、帰島するオーストンウミツバメ

海洋に流出したプラスチックは紫外線や波などにより劣化し、マイクロプラスチック(直径5mm以下のプラスチック)になります。マイクロプラスチックには、製造時に添加される難燃剤や劣化防止を目的とする化学物質が含まれており、さらにPCBやダイオキシンなど海洋中の有害化学物質を吸着しやすく、漂いながら遠くまで運ばれていきます。マイクロプラスチックは、私たちの目にふれないところで、様々な化学物質の運び手となっているのです。

海中のマイクロプラスチックはプランクトンが食べ、それを小魚、そしてより大きな魚が食べます。こうした食物連鎖を通じて、有害化学物質がより高次の生物に移行し、濃縮されていくため、海鳥への影響が懸念されています。

当会では、こうした状況を把握するために、研究機関との共同研究を2022年度下半期から行っています。

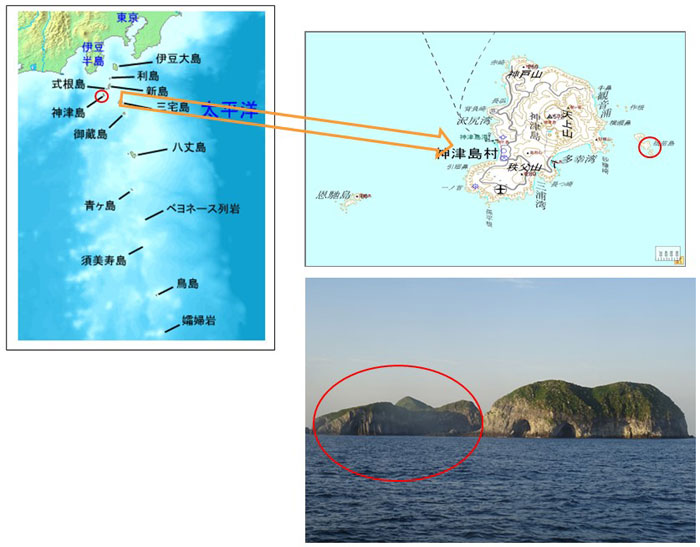

対象としているのはオーストンウミツバメ、カンムリウミスズメ、オオミズナギドリ、ウミネコで、調査地は、伊豆諸島・神津島祇苗島、下田市神子元島の2島です。

調査では、捕獲許可を得て対象となる鳥類を捕獲して、尾腺ワックスを採取し、残留性有機汚染物質や化学添加剤の蓄積の有無を調べています。また、一部の海鳥には、ジオロケータやデータロガーを装着し、それらを回収、分析することによって利用海域を明らかにしようとしています。

※自然保護助成基金、未来基金、クラウドファンディングをもとに実施しています。

調査地

ご支援のお願い

日本野鳥の会が、海洋プラスチック対策をはじめ、さまざまな自然保護活動を継続していくためには、みなさまのご支援が必要です。みなさまのあたたかなご支援をお待ちしております。

また、マイボトルやマイバッグなど、プラスチック削減につながるグッズや、地球にやさしいさまざまな商品を販売しております。販売収益は自然保護活動に活用させていただきます。